08913 Wege zur Schließung von digitalen Kompetenzlücken

|

Digitale Kompetenz beschreibt die Fähigkeit, sich in einer digitalisierten Welt zurechtzufinden. Was steckt genau dahinter: eine große Chance für die Weiterbildung, denn digitale Kompetenzen umfassen eine breite Palette von Fähigkeiten, Einstellungen, Verhaltensweisen und Strategien, die in einem digitalen Umfeld nicht umgangen werden können. Das bedeutet, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter in die Lage versetzen und befähigen müssen, sich schnell und flexibel anzupassen. Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die Planung der Kompetenzentwicklung sowie über Möglichkeiten, die genutzt werden können, um digitale Kompetenz-lücken im Unternehmen schnell und effektiv zu schließen. Arbeitshilfen: von: |

1.1 Ziele eines systematischen Kompetenzmanagements

Definition

Als Kompetenzmanagement wird der systematische Umgang mit Kompetenzen bezeichnet. Es steht in engem Zusammenhang zu den strategischen Unternehmenszielen. „Kompetenzen umfassen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Problemlösung sowie die Bereitschaft und Motivation, diese Problemlösefähigkeiten in verschiedenen Situationen anzuwenden”. [1]

Als Kompetenzmanagement wird der systematische Umgang mit Kompetenzen bezeichnet. Es steht in engem Zusammenhang zu den strategischen Unternehmenszielen. „Kompetenzen umfassen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Problemlösung sowie die Bereitschaft und Motivation, diese Problemlösefähigkeiten in verschiedenen Situationen anzuwenden”. [1]

Das Kompetenzmanagement besteht aus unterschiedlichen Aufgaben

| • | Identifikation der notwendigen Kompetenzen |

| • | Erstellung von Kompetenzprofilen |

| • | Analyse der vorhandenen Kompetenzen |

| • | Maßnahmen einführen, um Kompetenzlücken zu schließen |

| • | Aktualisierung von Kompetenzen |

Ebenen und Aufgaben

Ein systematisches Kompetenzmanagement setzt sich aus unterschiedlichen Aufgaben zusammen, die drei Ebenen zugeordnet werden können. Abbildung 1 stellt die Zusammenhänge dar.

Abb. 1: Die drei Ebenen des Kompetenzmanagements

Ein systematisches Kompetenzmanagement setzt sich aus unterschiedlichen Aufgaben zusammen, die drei Ebenen zugeordnet werden können. Abbildung 1 stellt die Zusammenhänge dar.

Die drei Ebenen bilden einen kontinuierlichen Kreislauf.

Die normative Ebene stellt die oberste Ebene dar und macht die Vorgaben, die auf der zweiten, der strategischen Ebene in die notwendigen Kompetenzmodelle und Anforderungsprofile übersetzt werden. Aufgrund dieser Vorgaben kann in der dritten, der operativen Ebene, konkret auf die Umsetzung eingegangen werden.

Aus diesen Ausführungen wird ersichtlich, dass die Ebenen aufeinander aufbauen und einen Kreislauf bilden, da die Ergebnisse der operativen Ebene wieder in die normative und strategische Ebene einfließen, um das Kompetenzmanagement kontinuierlich zu verbessern und um die Kompetenzentwicklung kontinuierlich an den geforderten Kompetenzen des Unternehmens ausrichten zu können [2].

Ziele

Die Ziele für das Kompetenzmanagement lassen sich ebenso den vorher dargestellten Ebenen zuordnen. Abbildung 2 gibt einen Überblick darüber [3].

Abb. 2: Ziele des Kompetenzmanagements

Die Ziele für das Kompetenzmanagement lassen sich ebenso den vorher dargestellten Ebenen zuordnen. Abbildung 2 gibt einen Überblick darüber [3].

Auch wenn das Kompetenzmanagement systematisch aufgebaut wird, so stellt es doch große Herausforderungen an die Unternehmen im Hinblick auf den Erwerb und die Vermittlung von Kompetenzen. Darauf wird im folgenden Abschnitt eingegangen.

1.2 Herausforderungen für Kompetenzerwerb und -vermittlung

Kompetenzerwerb und -vermittlung sind heutzutage wichtige Voraussetzungen, damit Unternehmen mit der digitalen Transformation Schritt halten können. Denn immer, wenn eine Veränderung am Produkt oder an der Dienstleistung vorgenommen wird, verändern sich auch die notwendigen Kompetenzen im Unternehmen, damit diese Produkte entwickelt, produziert und auf den Markt gebracht werden können [4].

Wettbewerbsfähigkeit

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen die Unternehmen ihre Mitarbeiter kontinuierlich ausbilden und weiterentwickeln, ihnen vor allem die notwendigen digitalen Kompetenzen vermitteln, die immer mehr in den Fokus rücken. Nur die Unternehmen, deren Mitarbeiter darüber verfügen, werden zukünftig in ihrer Branche erfolgreich sein.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen die Unternehmen ihre Mitarbeiter kontinuierlich ausbilden und weiterentwickeln, ihnen vor allem die notwendigen digitalen Kompetenzen vermitteln, die immer mehr in den Fokus rücken. Nur die Unternehmen, deren Mitarbeiter darüber verfügen, werden zukünftig in ihrer Branche erfolgreich sein.

Sicherlich stellen Kompetenzerwerb und die -vermittlung eine Grundvoraussetzung für den Erfolg dar, dennoch darf nicht unterschätzt werden, welche vielfältigen und komplexen Herausforderungen damit verbunden sind. [5] In Abbildung 3 sind wichtige Herausforderungen [6] [7] dargestellt, die im Anschluss kurz erläutert werden.

Abb. 3: Wichtige Herausforderungen

Technologischer Wandel

Der technologische Wandel wird sich zunehmend rasanter entwickeln. Das bedeutet, dass sich Unternehmen immer schneller an neue Technologien, wie beispielsweise künstliche Intelligenz, Automatisierung anpassen und somit auch die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter daran anpassen.

Der technologische Wandel wird sich zunehmend rasanter entwickeln. Das bedeutet, dass sich Unternehmen immer schneller an neue Technologien, wie beispielsweise künstliche Intelligenz, Automatisierung anpassen und somit auch die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter daran anpassen.

Ressourcenknappheit

Mitarbeiter haben oft nicht ausreichend Zeit zur Verfügung, um an Weiterbildungen teilnehmen zu können. Daher müssen Unternehmen sich auch mit neuen flexiblen Lernangeboten auseinandersetzen, die es ermöglichen, dass Mitarbeiter auch während der Arbeitszeit und von zu Hause aus Wissen erwerben können.

Mitarbeiter haben oft nicht ausreichend Zeit zur Verfügung, um an Weiterbildungen teilnehmen zu können. Daher müssen Unternehmen sich auch mit neuen flexiblen Lernangeboten auseinandersetzen, die es ermöglichen, dass Mitarbeiter auch während der Arbeitszeit und von zu Hause aus Wissen erwerben können.

Globalisierung

Unternehmen müssen sich heute viel stärker als noch vor einigen Jahren dem globalen Wettbewerb stellen. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter auch über interkulturelle und vor allem Sprachkenntnisse und Medienkompetenz verfügen müssen.

Unternehmen müssen sich heute viel stärker als noch vor einigen Jahren dem globalen Wettbewerb stellen. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter auch über interkulturelle und vor allem Sprachkenntnisse und Medienkompetenz verfügen müssen.

Demografischer Wandel

Der demografische Wandel macht sich in vielen Branchen durch eine alternde Belegschaft und Fachkräftemangel bemerkbar. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen werden in die Pflicht genommen auch für die Personengruppen attraktiv zu werden, die sie bisher vernachlässigt haben, und das vorhandene Personal an das eigene Unternehmen zu binden.

Der demografische Wandel macht sich in vielen Branchen durch eine alternde Belegschaft und Fachkräftemangel bemerkbar. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen werden in die Pflicht genommen auch für die Personengruppen attraktiv zu werden, die sie bisher vernachlässigt haben, und das vorhandene Personal an das eigene Unternehmen zu binden.

Kosten für Weiterbildung

Die Investition in die Weiterbildung von Mitarbeitern ist notwendig und sinnvoll, dennoch werden von den Unternehmen der Sach-, Zeit- und Personalaufwand gut abgewogen, um Weiterbildung kosten- und ressourcensparend durchführen zu können.

Die Investition in die Weiterbildung von Mitarbeitern ist notwendig und sinnvoll, dennoch werden von den Unternehmen der Sach-, Zeit- und Personalaufwand gut abgewogen, um Weiterbildung kosten- und ressourcensparend durchführen zu können.

Die oben aufgeführten Herausforderungen zeigen, wie wichtig es ist, dass sich Unternehmen gezielt mit dem Thema auseinandersetzen, um innovative Ansätze zu verfolgen und um neue Medien nutzen zu können. Nur so wird den Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben ihre Potenziale entfalten zu können, um den Anforderungen, die an sie gestellt werden, gerecht zu werden.

1.3 Mögliche Kompetenzlücken

Wenn Unternehmen die Herausforderungen unzureichend oder gar nicht bewältigen, dann werden Kompetenzlücken entstehen, die sich nur sehr schwer wieder schließen lassen und die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft vermindern können. Unternehmen müssen daher ermitteln, wo Defizite zwischen Ist- und Soll-Zustand bestehen, um feststellen zu können, welche Kompetenzen fehlen oder ausgebaut werden müssen.

Tabelle 1: Beispiele für digitale Kompetenzlücken

Kompetenzbereich(in Anl. an DigComp 2.2) | Mögliche Lücken (Beispiele) |

Information und Daten | Unzureichende Erfahrung für die Durchführung einer Internetrecherche

Schwierigkeiten bei der Bewertung von Internetinhalten |

Kommunikation und Zusammenarbeit | Unzureichende Erfahrung mit Kommunikationstools, Kollaborationsplattformen

Mangelndes Wissen über die Bedienung von digitalen Geräten, beispielsweise PC, Tablets, Smartphones |

Digitale Inhalte | Unzureichendes Wissen, um digitale Inhalte zu erstellen

Keine oder nur unzureichende Programmierkenntnisse |

Sicherheit | Unzureichendes Wissen über Datenschutz und IT-Sicherheitskonzepte |

Problemlösung | Unzureichende Kenntnisse, um digitale Werkzeuge und Tools für Problemlösungen zu nutzen |

Vor allem digitale Kompetenzlücken können Unternehmen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft behindern. Aus diesem Grund ist es für Unternehmen von großer Bedeutung, keine Kompetenzlücken aufkommen zu lassen und Vorkehrungen zu treffen, um ihre Mitarbeiter stetig weiterzubilden.

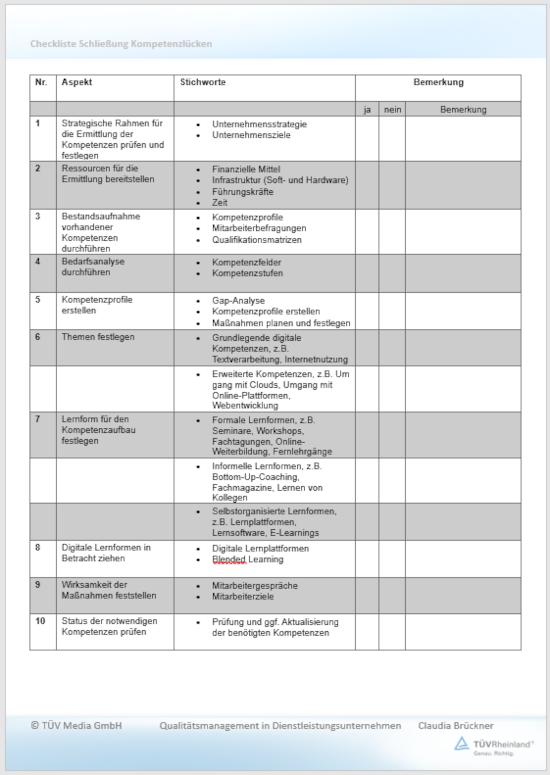

2.1 Strategischen Rahmen und organisatorische Voraussetzungen schaffen

Bevor die benötigten Kompetenzen aufgebaut und weiterentwickelt werden können, müssen im Unternehmen der strategische Rahmen und die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen werden. Die Ermittlung der notwendigen Kompetenzen richtet sich in erster Linie nach den strategischen Entscheidungen und verbindet die Ausrichtung des Gesamtunternehmens mit den operativen Notwendigkeiten in einem Unternehmen. Daher bilden die strategischen Entscheidungen in einem Unternehmen die Basis für die Kompetenzbedarfsermittlung und Kompetenzentwicklung. Zudem orientiert sie sich an der Organisationsstruktur eines Unternehmens und wird entlang den Bereichen, Abteilungen, Teams und Aufgaben ausgerichtet, um zum Erfolg zu führen. [8]