04126 ISO 26000 – Leitfaden zur gesellschaftlichen Verantwortung

|

Die erstmals im Jahr 2010 erschienene Norm ISO 26000 „Leitfaden zur gesellschaftlichen Verantwortung” behandelt ein Thema, das auch für den Qualitätsmanager von einiger Bedeutung ist: Zu den in der ISO 9001 und insbesondere in der ISO 9004 genannten „Interessierten Parteien” gehört auch die Gesellschaft, deren Erfordernisse und Erwartungen im Hinblick auf „Umweltschutz, ethisches Verhalten sowie Einhalten von gesetzlichen und behördlichen Anforderungen” durch ein Qualitätsmanagementsystem zu erfüllen sind.

In der ISO 26000, die für den Qualitätsmanager eine sinnvolle Ergänzung der ISO 9000-Familie darstellt, findet er eine Vielzahl von Orientierungshilfen, mit denen er die Geschäftsleitung bei der Erfüllung der gesellschaftlichen Erfordernisse und Erwartungen und bei der Umsetzung von Maßnahmen zur gesellschaftlichen Verantwortung unterstützen kann.

In diesem Beitrag erhalten Sie – nach einem kurzen Überblick über die wesentlichen Merkmale, den Nutzen und den Inhalt der Norm – detaillierte Ausführungen zur praktischen Umsetzung der Kernthemen der Norm, demonstriert durch einige Beispiele aus der Praxis. Arbeitshilfen: von: |

1 ISO 26000 – ein Kurzprofil

Titel

Die deutsche Fassung trägt den Titel „Leitfaden zur gesellschaftlichen Verantwortung”, DIN EN ISO 26000 [1]. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist im Deutschen auch die internationale Bezeichnung ISO 26000 üblich – so auch in diesem Beitrag. Die aktuelle Ausgabe wurde im April 2021 in einer deutschen Fassung veröffentlicht.

Die deutsche Fassung trägt den Titel „Leitfaden zur gesellschaftlichen Verantwortung”, DIN EN ISO 26000 [1]. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist im Deutschen auch die internationale Bezeichnung ISO 26000 üblich – so auch in diesem Beitrag. Die aktuelle Ausgabe wurde im April 2021 in einer deutschen Fassung veröffentlicht.

Wesentliche Merkmale

Ziel der ISO 26000 ist es, den Unternehmen Führungs- und Steuerungsmechanismen, Werthaltungen, Denkmuster, Verhaltensweisen und Praktiken für die gesellschaftliche Verantwortung nahezubringen. Die Norm zeigt beispielhafte Anwendungen, sogenannte Best Practices, die die Umsetzung und Verankerung der gesellschaftlichen Verantwortung im Unternehmen unterstützen sollen.

Ziel der ISO 26000 ist es, den Unternehmen Führungs- und Steuerungsmechanismen, Werthaltungen, Denkmuster, Verhaltensweisen und Praktiken für die gesellschaftliche Verantwortung nahezubringen. Die Norm zeigt beispielhafte Anwendungen, sogenannte Best Practices, die die Umsetzung und Verankerung der gesellschaftlichen Verantwortung im Unternehmen unterstützen sollen.

Da der Definitions- und Interpretationsspielraum der ISO 26000 sehr groß ist, kann eine Zertifizierung nach dieser Norm weder formal noch fachlich begründet werden. Somit handelt es sich bei der ISO 26000 ausdrücklich nicht um eine Zertifizierungsnorm, sondern um einen Leitfaden, der die Planung und Umsetzung von gesellschaftlicher Verantwortung im Unternehmen erleichtern soll.

Nutzen der ISO 26000

Für Unternehmen, die ihr Management der gesellschaftlichen Verantwortung an der ISO 26000 orientieren, entsteht in mehrfacher Hinsicht ein Nutzen: Die Norm hilft zunächst dabei, das Konzept der gesellschaftlichen Verantwortung in das Management sowie in die strategischen und operativen Unternehmensprozesse zu integrieren. Dies führt zu sinkenden Kosten und steigender Produktivität in der Unternehmensorganisation. Dazu kommt, dass eine verbesserte Reputation des Unternehmens und damit steigendes Konsumentenvertrauen den Absatz steigern und damit die langfristige Lebensfähigkeit des Unternehmens sichern.

Für Unternehmen, die ihr Management der gesellschaftlichen Verantwortung an der ISO 26000 orientieren, entsteht in mehrfacher Hinsicht ein Nutzen: Die Norm hilft zunächst dabei, das Konzept der gesellschaftlichen Verantwortung in das Management sowie in die strategischen und operativen Unternehmensprozesse zu integrieren. Dies führt zu sinkenden Kosten und steigender Produktivität in der Unternehmensorganisation. Dazu kommt, dass eine verbesserte Reputation des Unternehmens und damit steigendes Konsumentenvertrauen den Absatz steigern und damit die langfristige Lebensfähigkeit des Unternehmens sichern.

2 Inhaltsverzeichnis

Nationales Vorwort | |

Nationaler Anhang NA (informativ) | |

Literaturhinweise | |

Einleitung | |

1 | Anwendungsbereich |

2 | Begriffe |

3 | Gesellschaftliche Verantwortung verstehen |

3.1 | Die gesellschaftliche Verantwortung von Organisationen: Historischer Hintergrund |

3.2 | Neueste Trends gesellschaftlicher Verantwortung |

3.3 | Merkmale gesellschaftlicher Verantwortung |

3.4 | Der Staat und die gesellschaftliche Verantwortung |

4 | Grundsätze gesellschaftlicher Verantwortung |

4.1 | Allgemeines |

4.2 | Rechenschaftspflicht |

4.3 | Transparenz |

4.4 | Ethisches Verhalten |

4.5 | Achtung der Interessen von Anspruchsgruppen |

4.6 | Achtung der Rechtsstaatlichkeit |

4.7 | Achtung internationaler Verhaltensstandards |

4.8 | Achtung der Menschenrechte |

5 | Anerkennung gesellschaftlicher Verantwortung und Einbindung von Anspruchsgruppen |

5.1 | Allgemeines |

5.2 | Anerkennung gesellschaftlicher Verantwortung |

5.3 | Identifizierung und Einbindung der Anspruchsgruppen |

6 | Handlungsempfehlungen zu den Kernthemen gesellschaftlicher Verantwortung |

6.1 | Allgemeines |

6.2 | Organisationsführung |

6.3 | Menschenrechte |

6.4 | Arbeitspraktiken |

6.5 | Umwelt |

6.6 | Faire Betriebs- und Geschäftspraktiken |

6.7 | Konsumentenanliegen |

6.8 | Einbindung und Entwicklung der Gemeinschaft |

7 | Handlungsempfehlungen zur organisationsweiten Integration gesellschaftlicher Verantwortung |

7.1 | Allgemeines |

7.2 | Beziehung zwischen den organisationsspezifischen Merkmalen und gesellschaftlicher Verantwortung |

7.3 | Gesellschaftliche Verantwortung einer Organisation erfassen |

7.4 | Verfahren zur Integration gesellschaftlicher Verantwortung in die Organisation |

7.5 | Kommunikation zur gesellschaftlichen Verantwortung |

7.6 | Verbessern der Glaubwürdigkeit im Kontext gesellschaftlicher Verantwortung |

7.7 | Bewertung und Verbesserung der Handlungen und Ansätze zur Umsetzung gesellschaftlicher Verantwortung einer Organisation |

7.8 | Freiwillige Initiativen zur gesellschaftlichen Verantwortung |

Anhang A (informativ): Beispiele freiwilliger Initiativen und Hilfsmittel für die gesellschaftliche Verantwortung | |

Anhang B (informativ): Abkürzungen | |

Literaturhinweise | |

Abbildung 1 zeigt den Aufbau der ISO 26000 und das Zusammenwirken der einzelnen Elemente der Norm.

Abb. 1: Aufbau und Inhalt der ISO 26000 [2]

3 Praxishilfen zur Umsetzung der Kernthemen

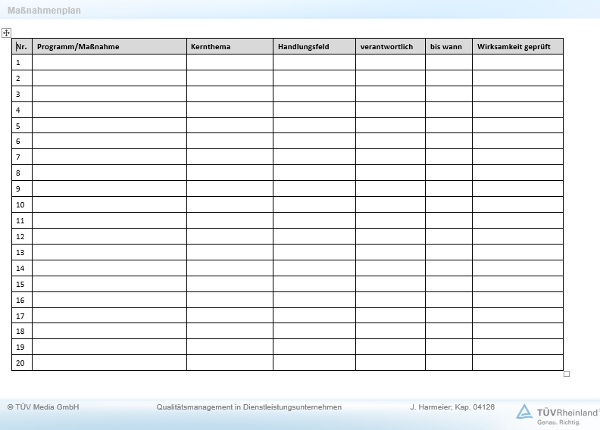

Im Folgenden werden die Handlungsfelder der Kernthemen der ISO 26000 aufgeführt und zu ausgewählten Handlungsfeldern Wege, Maßnahmen und Beispiele für die Umsetzung in die Praxis aufgezeigt. In der Norm wird darauf verwiesen, dass der Prozess der Umsetzung und Integration der Maßnahmen der gesellschaftlichen Verantwortung nicht für jedes Kernthema in der gleichen Geschwindigkeit zu erfolgen hat.

Handlungsfelder der ISO 26000

Nach ISO 26000 sollte jedes Unternehmen alle Kernthemen prüfen, um festzustellen, welche Handlungsfelder relevant sind. Bei der Einschätzung der Relevanz sollten kurz- und langfristige Ziele berücksichtigt werden. In der Norm wird darauf hingewiesen, dass sich für die Zukunft weitere Handlungsfelder ergeben können, da die Aspekte gesellschaftlicher Verantwortung die Erwartungen der Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt widerspiegeln und daher Veränderungen unterliegen. Es ist zu beachten, dass die Auseinandersetzung mit einem bestimmten Handlungsfeld zu einem Zielkonflikt mit einem anderen Handlungsfeld führen kann. In der ISO 26000 wird darauf verwiesen, dass Programme und Maßnahmen zur Umsetzung der gesellschaftlichen Verantwortung für kleine und mittlere Unternehmen nicht komplex oder teuer sein müssen.

Nach ISO 26000 sollte jedes Unternehmen alle Kernthemen prüfen, um festzustellen, welche Handlungsfelder relevant sind. Bei der Einschätzung der Relevanz sollten kurz- und langfristige Ziele berücksichtigt werden. In der Norm wird darauf hingewiesen, dass sich für die Zukunft weitere Handlungsfelder ergeben können, da die Aspekte gesellschaftlicher Verantwortung die Erwartungen der Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt widerspiegeln und daher Veränderungen unterliegen. Es ist zu beachten, dass die Auseinandersetzung mit einem bestimmten Handlungsfeld zu einem Zielkonflikt mit einem anderen Handlungsfeld führen kann. In der ISO 26000 wird darauf verwiesen, dass Programme und Maßnahmen zur Umsetzung der gesellschaftlichen Verantwortung für kleine und mittlere Unternehmen nicht komplex oder teuer sein müssen.

3.1 Kernthema „Organisationsführung”

Das Kernthema „Organisationsführung” unterscheidet sich in seiner Art von den anderen Kernthemen dadurch, dass das Unternehmen durch eine effektive Organisationsführung in die Lage versetzt wird, Maßnahmen zu anderen Kernthemen und Handlungsfeldern zu ergreifen und umzusetzen. Handlungsfelder werden hier nicht explizit aufgeführt.

Strategieentwicklungsprozess

Wichtig ist, dass die Aspekte der gesellschaftlichen Verantwortung im Strategieentwicklungsprozess berücksichtigt werden, insbesondere bei der strategischen Zielplanung, der Umwelt- und Unternehmensanalyse, bei der Erarbeitung von strategischen Optionen, bei der Strategiewahl und bei der Strategieimplementierung. Abbildung 2 zeigt den Strategieentwicklungsprozess.

Abb. 2: Strategieentwicklungsprozess [3]

Wichtig ist, dass die Aspekte der gesellschaftlichen Verantwortung im Strategieentwicklungsprozess berücksichtigt werden, insbesondere bei der strategischen Zielplanung, der Umwelt- und Unternehmensanalyse, bei der Erarbeitung von strategischen Optionen, bei der Strategiewahl und bei der Strategieimplementierung. Abbildung 2 zeigt den Strategieentwicklungsprozess.

3.2 Kernthema „Menschenrechte”

Das Kernthema „Menschenrechte” umfasst gemäß ISO 26000 folgende acht Handlungsfelder:

| Acht Handlungsfelder | |

| 1. | Gebührende Sorgfalt, |

| 2. | Menschenrechte in kritischen Situationen, |

| 3. | Mittäterschaft vermeiden, |

| 4. | Missstände beseitigen, |

| 5. | Diskriminierung und schutzbedürftige Gruppen, |

| 6. | Bürgerliche und politische Rechte, |

| 7. | Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, |

| 8. | Grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit. |

Gesetzgebung beachten

Beim Umgang mit Menschenrechten geht es insbesondere darum, deren Missachtung zu vermeiden, indem sichergestellt wird, dass alle Unternehmensaktivitäten nicht gegen menschenrechtsbezogene Gesetze oder Standards verstoßen. Eine Mindestanforderung zum Schutz der Menschenrechte besteht in der Beachtung der einschlägigen nationalen Gesetzgebung. Um dieser Anforderung zu genügen, ist im Unternehmen ein Prozess zu implementieren, der die Kenntnis und Umsetzung der nationalen – bei international agierenden Unternehmen – auch die internationalen Rechtsvorschriften sicherstellt. Dazu gehören insbesondere

Beim Umgang mit Menschenrechten geht es insbesondere darum, deren Missachtung zu vermeiden, indem sichergestellt wird, dass alle Unternehmensaktivitäten nicht gegen menschenrechtsbezogene Gesetze oder Standards verstoßen. Eine Mindestanforderung zum Schutz der Menschenrechte besteht in der Beachtung der einschlägigen nationalen Gesetzgebung. Um dieser Anforderung zu genügen, ist im Unternehmen ein Prozess zu implementieren, der die Kenntnis und Umsetzung der nationalen – bei international agierenden Unternehmen – auch die internationalen Rechtsvorschriften sicherstellt. Dazu gehören insbesondere

| Inhalte eines Compliance-Prozesses | |

| • | ein Überblick über alle Gesetze, |

| • | deren laufende Aktualisierung und |

| • | die Verankerung von Strukturen im Unternehmen, mit denen Gesetzesverstöße vermieden werden sollen (Compliance-Organisation). |

Insbesondere in Staaten, in denen erhebliche Defizite bei der Einhaltung von Menschenrechten bestehen, sei es, dass dort die nationale Gesetzgebung ungenügend ist oder der Staat nicht in der Lage ist, die Einhaltung der Gesetze wirksam zu kontrollieren, tragen Unternehmen eine besondere Verantwortung.

Weitere Ansätze und Initiativen

Die Ansätze und Initiativen, die Unternehmen zur Achtung und Förderung der Menschenrechte übernehmen, sind vielfältig. Beispiele sind (vgl. hierzu und im Folgenden [4]):

Die Ansätze und Initiativen, die Unternehmen zur Achtung und Förderung der Menschenrechte übernehmen, sind vielfältig. Beispiele sind (vgl. hierzu und im Folgenden [4]):

| • | Unternehmen setzen sich für die Einhaltung von Sozialstandards entlang der Lieferkette ein und legen dafür z. B. Verhaltensregeln für die Warenbeschaffung mit dem Ziel fest, sichere und gesundheitsverträgliche Arbeitsbedingungen zu schaffen, eine angemessene Entlohnung und Vereinigungsfreiheit zu gewährleisten, extreme Überstunden sowie Zwangs- und Kinderarbeit zu unterbinden und vor Diskriminierung zu schützen. |

| • | Unternehmen schaffen Plattformen, um allen Beschäftigten weltweit die Möglichkeit zu geben, aus ihrer Sicht darzustellen, wie die Menschenrechtspolitik inklusive der Einhaltung von Sozialstandards im Unternehmen noch besser umgesetzt werden kann. |

| • | Unternehmen setzen sich im Dialog mit Regierungen für die bessere Umsetzung von Menschenrechten ein und engagieren sich vor Ort im Kontakt mit den nationalen Verwaltungsstellen für die effektivere Durchsetzung von Sozialstandards. |

|

Barmenia

In seinem Nachhaltigkeitsbericht bekennt sich der Barmenia-Konzern zur Einhaltung von Menschenrechten (vgl. hierzu und im Folgenden [5]).So legt das Unternehmen offen, welche Maßnahmen, Strategien und Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet und Zwangs- und Kinderarbeit sowie jegliche Form der Ausbeutung verhindert werden. |

Außerdem hat Barmenia bei Investitionsentscheidungen u. a. Verstöße gegen Menschenrechte und gegen die UN Global Compact als Ausschlusskriterien festgelegt. |

Der Einkauf orientiert sich an der Barmenia-Einkaufsrichtlinie, die neben wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten auch soziale Kriterien wie z. B. die Einhaltung von Menschenrechten berücksichtigt. |

3.3 Kernthema „Arbeitspraktiken”

Das Kernthema „Arbeitspraktiken” umfasst gemäß ISO 26000 folgende fünf Handlungsfelder:

| Fünf Handlungsfelder | |

| 1. | Beschäftigung und Beschäftigungsverhältnisse, |

| 2. | Arbeitsbedingungen und Sozialschutz, |

| 3. | Sozialer Dialog, |

| 4. | Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, |

| 5. | Menschliche Entwicklung und Schulung am Arbeitsplatz. |

Anreizsysteme

Das Ziel der Implementierung von Anreizsystemen im Unternehmen besteht darin, die Motivation der Beschäftigten zu fördern und damit deren Leistungsbereitschaft zu erhöhen, um neue qualifizierte Beschäftigte für das Unternehmen zu gewinnen. Anreizsysteme sollten zwar Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen, haben mit der Unternehmensstrategie jedoch kompatibel zu sein. Sie können materielle Anreize (z. B. Zulagen oder Zusatzleistungen) und immaterielle Anreize (z. B. eine offene Kommunikation) enthalten. Anreizsysteme sollten dabei verschiedene Voraussetzungen erfüllen (s. Tabelle 1).

Das Ziel der Implementierung von Anreizsystemen im Unternehmen besteht darin, die Motivation der Beschäftigten zu fördern und damit deren Leistungsbereitschaft zu erhöhen, um neue qualifizierte Beschäftigte für das Unternehmen zu gewinnen. Anreizsysteme sollten zwar Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen, haben mit der Unternehmensstrategie jedoch kompatibel zu sein. Sie können materielle Anreize (z. B. Zulagen oder Zusatzleistungen) und immaterielle Anreize (z. B. eine offene Kommunikation) enthalten. Anreizsysteme sollten dabei verschiedene Voraussetzungen erfüllen (s. Tabelle 1).

Tabelle 1: Anforderungen an ein Anreizsystem (vgl. [6])

Transparenz, Einfachheit und Kommunikationsfähigkeit | Transparenz und Einfachheit machen ein Anreizsystem durchschaubar und nachvollziehbar. So haben einfach strukturierte Anreizsysteme den Vorteil, dass sie für die Mitarbeiter verständlich sind. Darüber hinaus trägt eine ausführliche Kommunikation der entsprechenden Elemente des Anreizsystems zur Verständlichkeit bei. |

Aktualität der Ermittlung | Ein Anreizsystem hat sicherzustellen, dass zwischen der Handlung des Mitarbeiters und der Gewährung der daraus resultierenden Belohnung keine zu große zeitliche Differenz besteht |

Flexibilität | Damit ist eine hohe Flexibilität sowohl der Mitarbeiter als auch der Strukturen im Unternehmen gemeint, denn der Wandel der Umwelt und Gesellschaft erfordert Anpassungen. |

Individualisierung | Hier geht es darum, dass das Anreizsystem auf den betreffenden Mitarbeiter individuell abgestimmt wird. Dies führt dazu, dass Anreize besser gestaltet werden und somit besser auf die Motivation des Mitarbeiters wirken können. |

Gerechtigkeit | Das Anreizsystem sollte von den Mitarbeitern als gerecht empfunden werden. |

Kongruenz mit Unternehmenszielen | Es ist zu berücksichtigen, dass die Gestaltung eines Anreizsystems nicht nur in Verbindung zu den Mitarbeitern steht, sondern auch an das Unternehmen anzupassen ist. |

Wirtschaftlichkeit | Bei einem Anreizsystem sollte der Nutzen die anfallenden Kosten übersteigen. |

Betriebliches Verbesserungswesen

Eine bestimmte Form eines Anreizsystems ist das Betriebliche Verbesserungswesen, das die Beschäftigten animieren soll, sich aktiv am Unternehmensgeschehen zu beteiligen. Hier lassen sich Anreize insbesondere mit Vorschlägen verknüpfen, die auf eine verbesserte Umsetzung der gesellschaftlichen Verantwortung abzielen.

Eine bestimmte Form eines Anreizsystems ist das Betriebliche Verbesserungswesen, das die Beschäftigten animieren soll, sich aktiv am Unternehmensgeschehen zu beteiligen. Hier lassen sich Anreize insbesondere mit Vorschlägen verknüpfen, die auf eine verbesserte Umsetzung der gesellschaftlichen Verantwortung abzielen.

Aufgabendelegation

Eine weitere Möglichkeit zur stärkeren Beteiligung besteht darin, dass die Vorgesetzten einen Teil ihrer Aufgaben an ihre Beschäftigten delegieren. Wichtig ist dabei, dass nicht nur Routinetätigkeiten, sondern auch anspruchsvollere Aufgaben delegiert werden, für die der Vorgesetzte allerdings die volle Verantwortung beibehält. Wenn sich die Beschäftigten bei der Erledigung der delegierten Aufgaben bewähren, ergeben sich daraus nicht selten Chancen für die eigene Karriereentwicklung. Für eine erfolgreiche Aufgabendelegation sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

Eine weitere Möglichkeit zur stärkeren Beteiligung besteht darin, dass die Vorgesetzten einen Teil ihrer Aufgaben an ihre Beschäftigten delegieren. Wichtig ist dabei, dass nicht nur Routinetätigkeiten, sondern auch anspruchsvollere Aufgaben delegiert werden, für die der Vorgesetzte allerdings die volle Verantwortung beibehält. Wenn sich die Beschäftigten bei der Erledigung der delegierten Aufgaben bewähren, ergeben sich daraus nicht selten Chancen für die eigene Karriereentwicklung. Für eine erfolgreiche Aufgabendelegation sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

| Voraussetzungen | |

| • | Die Beschäftigten, an die delegiert wird, müssen fachlich in der Lage sein, die Aufgaben zu erledigen. Andernfalls sind entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen und Einweisungen durchzuführen, |

| • | den Beschäftigten ist genügend Zeit zur Aufgabenerledigung einzuräumen, |

| • | der Vorgesetzte sollte für Rückfragen zur Verfügung stehen, |

| • | bei komplexen Aufgaben, deren Erledigung sich über einen längeren Zeitraum erstreckt, sollten Zwischenziele (Meilensteine) vereinbart werden, |

| • | die Beschäftigten müssen bereit sein, die delegierten Aufgaben zu übernehmen. |

Unter keinen Umständen sollten allerdings strategische Entscheidungen, disziplinarische Führungsaufgaben sowie die Bearbeitung von vertraulichen Unterlagen und Informationen delegiert werden.

Modelle zur Flexibilisierung der Arbeitszeit

Einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen leisten Modelle zur Flexibilisierung der Arbeitszeit. Diese helfen nicht nur dabei, die sogenannte Work-Life-Balance für die Beschäftigten zu optimieren, sie führen auch dazu, dass das gesellschaftliche Beschäftigungspotenzial besser ausgeschöpft wird. Modelle mit variablen Arbeitszeiten, die den Wünschen und Bedürfnissen der Beschäftigten entgegenkommen, gibt es in verschiedensten Ausprägungen, die sich dazu noch kombinieren lassen, z. B.:

Einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen leisten Modelle zur Flexibilisierung der Arbeitszeit. Diese helfen nicht nur dabei, die sogenannte Work-Life-Balance für die Beschäftigten zu optimieren, sie führen auch dazu, dass das gesellschaftliche Beschäftigungspotenzial besser ausgeschöpft wird. Modelle mit variablen Arbeitszeiten, die den Wünschen und Bedürfnissen der Beschäftigten entgegenkommen, gibt es in verschiedensten Ausprägungen, die sich dazu noch kombinieren lassen, z. B.:

| Beispiele | |

| • | Teilzeitarbeit, |

| • | Gleitzeit, |

| • | Jobsharing, |

| • | Arbeitszeitkorridore, |

| • | Homeoffice, |

| • | Kurz- und Langzeitarbeitszeitkonten und |

| • | Sabbaticals. |

Derartige Regelungen wirken sich positiv auf die Leistungsbereitschaft der Beschäftigten aus. Sie führen zu geringeren Fehler-, Absentismus- und Fluktuationsraten. Allerdings darf nicht übersehen werden, dass die Umsetzung derartiger Arbeitszeitmodelle einen erheblichen Verwaltungsaufwand verursacht.

Qualifizierung

Qualifizierung ist ein wichtiger Zufriedenheitsfaktor für Beschäftigte, sie ist darüber hinaus unerlässlich, damit sie den Gedanken der gesellschaftlichen Verantwortung verinnerlichen und die Programme und Maßnahmen effektiv umsetzen können. Ziel ist es hier,

Qualifizierung ist ein wichtiger Zufriedenheitsfaktor für Beschäftigte, sie ist darüber hinaus unerlässlich, damit sie den Gedanken der gesellschaftlichen Verantwortung verinnerlichen und die Programme und Maßnahmen effektiv umsetzen können. Ziel ist es hier,

| Ziele | |

| • | eine bestmögliche Übereinstimmung zwischen den vorhandenen Fähigkeiten der Beschäftigten und den Anforderungen des Unternehmens herzustellen, |

| • | zu prüfen, welche Beschäftigten im Hinblick auf bestehende und zu erwartende Anforderungen aus der Arbeit zu fördern bzw. welche Handlungskompetenzen zu entwickeln sind, |

| • | in Abstimmung mit den betroffenen Beschäftigten festzulegen, welche Maßnahmen infrage kommen, und |

| • | beschlossene Qualifizierungsmaßnahmen zu planen, durchzuführen und ihre Wirksamkeit zu kontrollieren (vgl. hierzu und im Folgenden [7]). |

Qualifizierungsmaßnahmen sollten sich auf alle Formen der Qualifizierung beziehen, über die Tabelle 2 einen Überblick gibt.

Tabelle 2: Möglichkeiten der Qualifizierung

Into the job | On the job | Near the job | Off the job |

|---|---|---|---|

Berufliche Erstausbildung

Praktikum

Trainee

Einführungsmaßnahmen | Lernen anhand von Lernaufgaben

Lernen durch Erweiterung von Handlungsspielräumen

Arbeitsstrukturierung

Mischarbeit

Führen durch Zielvereinbarung | Qualitätszirkel

Sicherheits-und Gesundheitszirkel

Problemlösungsgruppe

Lernstatt | Seminare

Workshops

Fortbildung (Abschluss) |

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Ziel eines Unternehmens, welches seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht wird, muss es sein, ein hohes Maß an Sicherheit und Gesundheitsschutz für seine Beschäftigten zu schaffen. Erkenntnisse zur Verbesserung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes können insbesondere gewonnen werden durch

Ziel eines Unternehmens, welches seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht wird, muss es sein, ein hohes Maß an Sicherheit und Gesundheitsschutz für seine Beschäftigten zu schaffen. Erkenntnisse zur Verbesserung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes können insbesondere gewonnen werden durch

| • | systematische Unfall-, Störfall- und Gefahrenanalysen, |

| • | den Einsatz einer sicherheitsgerechten Technik, |

| • | Grundsätze der Verhaltensbeeinflussung, Wege zum Gefahrenbewusstsein und Mittel zur Information und Motivation, |

| • | eine sicherheitsgerechte Organisation, z. B. durch die Implementierung von Organen der Sicherheitsorganisation sowie durch eine menschengerechte Arbeitsgestaltung, und durch |

| • | den Schutz bestimmter Personengruppen, z. B. Frauen, Mütter, Schwangere, Behinderte. |

|

dm – drogerie markt GmbH + Co. KG

Als Pionier einer sozial nachhaltigen Unternehmensführung gilt der Gründer der Drogeriemarktkette dm, Götz W. Werner. Die von ihm vertretene Firmenphilosophie sah die Beschäftigten nicht als Kostenfaktoren, sondern als kreatives Potenzial. Dementsprechend lehnte er Hierarchien ab und setzte auf die Eigenverantwortung seiner Beschäftigten. So liegt z. B. die Hauptverantwortung für das Sortiment einer Filiale bei den Verkäufern vor Ort. Nach Werners Argumentation verliert ein Beschäftigter seine Kunden aus den Augen, wenn er seine ganze Aufmerksamkeit dem Vorgesetzten widmen muss. Werner ist inzwischen mit dem Lifetime Award des deutschen Handelspreises für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. |

3.4 Kernthema „Umwelt”

Das Kernthema „Umwelt” umfasst gemäß ISO 26000 folgende vier Handlungsfelder:

| Vier Handlungsfelder | |

| 1. | Vermeidung der Umweltbelastung, |

| 2. | Nachhaltige Nutzung von Ressourcen, |

| 3. | Abschwächung des Klimawandels und Anpassung, |

| 4. | Umweltschutz, Artenvielfalt und Wiederherstellung natürlichen Lebensraums. |

Umweltmanagementsystem

Auch Dienstleistungsunternehmen nutzen natürliche Ressourcen und haben damit Einfluss auf die Umwelt und das Klima. Beispiele sind der Papier- und Stromverbrauch oder die Fahrten der Vertriebsmitarbeiter zum Kunden und der Mitarbeiter zum Arbeitsplatz. Dazu kommen je nach Branche gegebenenfalls noch weitere Ressourcenverbräuche in Lagerstätten und/oder durch einen Fuhrpark. Daher sollten auch Dienstleistungsunternehmen das Ziel haben, ihre Umweltleistung fortlaufend zu verbessern. Eine Möglichkeit ist die Implementierung und Zertifizierung eines Umweltmanagementsystems, z. B. nach ISO 14001. Vorteile eines derartigen Systems sind

Auch Dienstleistungsunternehmen nutzen natürliche Ressourcen und haben damit Einfluss auf die Umwelt und das Klima. Beispiele sind der Papier- und Stromverbrauch oder die Fahrten der Vertriebsmitarbeiter zum Kunden und der Mitarbeiter zum Arbeitsplatz. Dazu kommen je nach Branche gegebenenfalls noch weitere Ressourcenverbräuche in Lagerstätten und/oder durch einen Fuhrpark. Daher sollten auch Dienstleistungsunternehmen das Ziel haben, ihre Umweltleistung fortlaufend zu verbessern. Eine Möglichkeit ist die Implementierung und Zertifizierung eines Umweltmanagementsystems, z. B. nach ISO 14001. Vorteile eines derartigen Systems sind

| • | die Einhaltung von umweltbezogenen Rechtsvorschriften, |

| • | eine systematische Verbesserung der Unternehmensorganisation, |

| • | ein Reputationsgewinn bei Kunden und in der Öffentlichkeit, |

| • | eine Effizienzsteigerung bei eingesetzten Ressourcen, |

| • | eine Reduzierung von Umweltrisiken, |

| • | die Berücksichtigung von Umweltthemen bei Investitionen, |

| • | eine Sensibilisierung der Mitarbeiter gegenüber Umweltthemen und |

| • | die Entwicklung von umweltgerechten Dienstleistungen. |

Ergreifung von Umweltschutzmaßnahmen

Anbieter von Dienstleistungen können aber auch selbst Maßnahmen zum Umweltschutz ergreifen. Dazu gehören die Berücksichtigung von Umweltaspekten bei der Dienstleistungsentwicklung, die Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Energieeinsparung, die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Firmengelände, die „Erziehung” der Beschäftigten zu einem umweltorientierten Handeln und die Wahl einer Pensionskasse, in der die Mittel für die betriebliche Altersvorsorge nach Nachhaltigkeitskriterien angelegt werden. Ferner besteht für Dienstleistungsanbieter die Möglichkeit, Umweltschutzprojekte zu fördern, Umweltverbände und -initiativen zu unterstützen, z. B. mit Spenden, und sich auf die Zusammenarbeit mit Lieferanten und Geschäftspartnern zu beschränken, die sich dem Umweltschutz verpflichten.

BeispielAnbieter von Dienstleistungen können aber auch selbst Maßnahmen zum Umweltschutz ergreifen. Dazu gehören die Berücksichtigung von Umweltaspekten bei der Dienstleistungsentwicklung, die Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Energieeinsparung, die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Firmengelände, die „Erziehung” der Beschäftigten zu einem umweltorientierten Handeln und die Wahl einer Pensionskasse, in der die Mittel für die betriebliche Altersvorsorge nach Nachhaltigkeitskriterien angelegt werden. Ferner besteht für Dienstleistungsanbieter die Möglichkeit, Umweltschutzprojekte zu fördern, Umweltverbände und -initiativen zu unterstützen, z. B. mit Spenden, und sich auf die Zusammenarbeit mit Lieferanten und Geschäftspartnern zu beschränken, die sich dem Umweltschutz verpflichten.

|

Rödl & Partner

In seinem Nachhaltigkeitsbericht bekennt sich die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Rödl & Partner zu einer Reduktion des ökologischen Fußabdrucks. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf dem Papier-, Energie- und Mobilitätsbedarf (vgl. hierzu und im Folgenden [8]): | ||||||

|

3.5 Kernthema „Faire Betriebs- und Geschäftspraktiken”

Das Kernthema „Faire Betriebs- und Geschäftspraktiken” umfasst gemäß ISO 26000 folgende fünf Handlungsfelder:

| Fünf Handlungsfelder | |

| 1. | Korruptionsbekämpfung, |

| 2. | Verantwortungsbewusste politische Mitwirkung, |

| 3. | Fairer Wettbewerb, |

| 4. | Gesellschaftliche Verantwortung in der Wertschöpfungskette fördern, |

| 5. | Eigentumsrechte achten. |

Korruptionsbekämpfung

Auch in hoch industrialisierten, rechtsstaatlichen Ländern wie Deutschland ist Korruption ein weit verbreitetes Phänomen. Sie richtet sowohl in der gesamten Volkswirtschaft als auch in den Unternehmen, in denen sie zu finden ist, einen großen Schaden an. Unter Korruption, die immer auf einen Missbrauch einer Vertrauensstellung hinausläuft, werden insbesondere Bestechung, Betrug, Untreue, Geldwäsche und die Verschleierung unrechtmäßiger Vermögenswerte verstanden. Korruption geht nicht von ganzen Unternehmen oder Organisationen, sondern von Einzelnen oder Gruppen von Beschäftigten aus. Da Korruption besonders schwer zu beseitigen ist, wenn sie sich bereits etabliert hat, empfiehlt es sich, Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung zu ergreifen, die primär präventiven Charakter haben. Sie sollten bei den Beschäftigten und der Organisation des Unternehmens anknüpfen. Tabelle 3 zeigt zwei Präventionsfelder mit entsprechenden Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung im Unternehmen.

Auch in hoch industrialisierten, rechtsstaatlichen Ländern wie Deutschland ist Korruption ein weit verbreitetes Phänomen. Sie richtet sowohl in der gesamten Volkswirtschaft als auch in den Unternehmen, in denen sie zu finden ist, einen großen Schaden an. Unter Korruption, die immer auf einen Missbrauch einer Vertrauensstellung hinausläuft, werden insbesondere Bestechung, Betrug, Untreue, Geldwäsche und die Verschleierung unrechtmäßiger Vermögenswerte verstanden. Korruption geht nicht von ganzen Unternehmen oder Organisationen, sondern von Einzelnen oder Gruppen von Beschäftigten aus. Da Korruption besonders schwer zu beseitigen ist, wenn sie sich bereits etabliert hat, empfiehlt es sich, Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung zu ergreifen, die primär präventiven Charakter haben. Sie sollten bei den Beschäftigten und der Organisation des Unternehmens anknüpfen. Tabelle 3 zeigt zwei Präventionsfelder mit entsprechenden Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung im Unternehmen.

Korruptionsindikatoren

Obwohl Korruption im Verborgenen stattfindet und nur schwer erkennbar und nachweisbar ist, so gibt es doch verschiedene Indikatoren, die Anhaltspunkte für dieses kriminelle Phänomen geben. Wichtig ist, dass Korruptionsindikatoren rechtzeitig erkannt, richtig gedeutet und qualifiziert aufgegriffen werden. Als wichtige Korruptionsindikatoren sind zu nennen:

Obwohl Korruption im Verborgenen stattfindet und nur schwer erkennbar und nachweisbar ist, so gibt es doch verschiedene Indikatoren, die Anhaltspunkte für dieses kriminelle Phänomen geben. Wichtig ist, dass Korruptionsindikatoren rechtzeitig erkannt, richtig gedeutet und qualifiziert aufgegriffen werden. Als wichtige Korruptionsindikatoren sind zu nennen:

| Beispiele für Korruptionsindikatoren | |

| • | Mitnahme von Vorgängen nach Hause, |

| • | Bearbeitung bestimmter Vorgänge durch den Vorgesetzten ohne Einbindung des Sachbearbeiters, |

| • | Präsenz im Unternehmen zu ungewöhnlichen Zeiten, |

| • | Ausbleiben von sonst üblichen Beschwerden, |

| • | auffallend kurze Bearbeitungszeiten, |

| • | fehlende Angebotsvielfalt, |

| • | Aufgabenkonzentration auf einen Beschäftigten auf eigenen Wunsch, |

| • | Missbrauch von Ermessensspielräumen, |

| • | ungewöhnliche Entscheidungen ohne nachvollziehbare Begründung. |

Tabelle 3: Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung (vgl. hierzu und im Folgenden [9])

Präventionsfeld Personal | Präventionsfeld Organisation |

|---|---|

Sensibilisierung und Einbeziehung der Beschäftigten

Vieraugenprinzip

Personal-/Projektrotation

Regeln zum Verbot der Vorteilsnahme

Beaufsichtigung der Beschäftigten

Maßnahmen zum Beschäftigungsbeginn

Fortbildung, Qualifizierung

Ausbildung

Anzeigepflicht für Nebentätigkeiten | Schwachstellen-/Risikoanalyse im Unternehmen

Berichtswesen zur Antikorruption

Leitbild, Organisationskonzept

Kontrollwesen und EDV-Unterstützung

Transparenz- und Aufgabentrennung

Qualifizierte Arbeitsanweisungen

Innenrevision |

Erkenntnisquellen für derartige Indikatoren sind unmittelbare Beobachtungen und Inaugenscheinnahmen, die Sichtung einzelfall- oder vorgangsbezogener Unterlagen, die Auswertung genereller Unterlagen sowie Gespräche und Interviews.

3.6 Kernthema „Konsumentenanliegen”

Das Kernthema „Konsumentenanliegen” umfasst gemäß ISO 26000 folgende sieben Handlungsfelder:

| Sieben Handlungsfelder | |

| 1. | Faire Wettbewerbs-, Vertriebs- und Vertragspraktiken sowie sachliche und unverfälschte, nicht irreführende Informationen, |

| 2. | Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Konsumenten, |

| 3. | Nachhaltiger Konsum, |

| 4. | Kundendienst, Beschwerdemanagement, |

| 5. | Schutz und Vertraulichkeit von Kundendaten, |

| 6. | Sicherung der Grundversorgung, |

| 7. | Verbraucherbildung und Sensibilisierung. |

Öko- und Sozial-Label

Informationsträger im Hinblick auf faire Wettbewerbs- und Vertriebspraktiken sind z. B. Öko-, Sozial- und Fair-Trade-Label. Sie garantieren eine bestimmte Qualität eines Produkts oder eines Fertigungsprozesses und dürfen nur genutzt werden, wenn das Unternehmen vereinbarte Umwelt- oder Sozialstandards einhält bzw. nur bestimmte Handelspraktiken anwendet. Beispiele für Öko-, Sozial- oder Fair-Trade-Label sind:

Informationsträger im Hinblick auf faire Wettbewerbs- und Vertriebspraktiken sind z. B. Öko-, Sozial- und Fair-Trade-Label. Sie garantieren eine bestimmte Qualität eines Produkts oder eines Fertigungsprozesses und dürfen nur genutzt werden, wenn das Unternehmen vereinbarte Umwelt- oder Sozialstandards einhält bzw. nur bestimmte Handelspraktiken anwendet. Beispiele für Öko-, Sozial- oder Fair-Trade-Label sind:

| Beispiele für Öko-Label etc. Blauer Engel | |

| Fairtrade | |

| Bioland | |

| Naturland | |

| Naturtextil | |

| Natureplus | |

| Grüner Strom | |

| Viabono |

Die Nutzung eines Öko-, Sozial- oder Fair-Trade-Labels schafft nicht nur ein positives Markenimage, was dabei hilft, das akquisitorische Potenzial bestimmter Käufergruppen auszuschöpfen, sie eröffnet auch einen preispolitischen Spielraum gegenüber herkömmlichen bzw. umweltschädigenden Produktvarianten.

Beschwerdemanagement

Eine wichtige Schnittstelle des Unternehmens zu seinen Kunden ist das Beschwerdemanagement. Dessen Aufgabe besteht darin, unzufriedene Kunden durch eine angemessene Beschwerdebehandlung wieder zufriedenzustellen. Es besteht aus zwei Teilprozessen, dem direkten und dem indirekten Beschwerdemanagementprozess (vgl. [11]). Der direkte Beschwerdemanagementprozess umfasst jene Aufgaben, bei denen ein unmittelbarer Kontakt zum Beschwerdeführer, also zum Kunden, besteht. Dazu gehören die Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung und die Beschwerdereaktion. An den Tätigkeiten des indirekten Beschwerdemanagementprozesses ist der Beschwerdeführer hingegen nicht beteiligt. Dazu gehören insbesondere die Beschwerdeauswertung, das Beschwerdemanagement-Controlling, das Beschwerde-Reporting und die Beschwerdeinformationsnutzung. Abbildung 3 zeigt den direkten und indirekten Beschwerdemanagementprozess.

Abb. 3: Beschwerdemanagementprozess

Eine wichtige Schnittstelle des Unternehmens zu seinen Kunden ist das Beschwerdemanagement. Dessen Aufgabe besteht darin, unzufriedene Kunden durch eine angemessene Beschwerdebehandlung wieder zufriedenzustellen. Es besteht aus zwei Teilprozessen, dem direkten und dem indirekten Beschwerdemanagementprozess (vgl. [11]). Der direkte Beschwerdemanagementprozess umfasst jene Aufgaben, bei denen ein unmittelbarer Kontakt zum Beschwerdeführer, also zum Kunden, besteht. Dazu gehören die Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung und die Beschwerdereaktion. An den Tätigkeiten des indirekten Beschwerdemanagementprozesses ist der Beschwerdeführer hingegen nicht beteiligt. Dazu gehören insbesondere die Beschwerdeauswertung, das Beschwerdemanagement-Controlling, das Beschwerde-Reporting und die Beschwerdeinformationsnutzung. Abbildung 3 zeigt den direkten und indirekten Beschwerdemanagementprozess.

|

Beispiel BAWAG-Group

In seinem Nachhaltigkeitsbericht bekennt sich der Barmenia-Konzern zur Verantwortung gegenüber Kunden und stellt dies durch folgende Maßnahmen sicher (vgl. hierzu und im folgenden [12]): | ||||||||

|

Kundenorientiertes Marketing

Ein wichtiger Baustein zur Umsetzung dieses Handlungsfelds ist ein kundenorientiertes Marketing. Es zielt darauf ab, Kunden fair und respektvoll zu behandeln. Das Erfüllen von Kundenversprechen und eine faire Preis- und Vertragsgestaltung gehören besonders dazu. Darüber hinaus ist eine offene und transparente Information der Kunden, besonders über mögliche Sicherheitsrisiken von Dienstleistungen, von Bedeutung. Dazu gehören die Bereitstellung von Informationen in Handbüchern und Gebrauchsanweisungen sowie die Kennzeichnung von Dienstleistungen, aber auch die Aufklärung über anwendbare Gesetze und Vorschriften (vgl. [13]).

Ein wichtiger Baustein zur Umsetzung dieses Handlungsfelds ist ein kundenorientiertes Marketing. Es zielt darauf ab, Kunden fair und respektvoll zu behandeln. Das Erfüllen von Kundenversprechen und eine faire Preis- und Vertragsgestaltung gehören besonders dazu. Darüber hinaus ist eine offene und transparente Information der Kunden, besonders über mögliche Sicherheitsrisiken von Dienstleistungen, von Bedeutung. Dazu gehören die Bereitstellung von Informationen in Handbüchern und Gebrauchsanweisungen sowie die Kennzeichnung von Dienstleistungen, aber auch die Aufklärung über anwendbare Gesetze und Vorschriften (vgl. [13]).

Umgang mit personenbezogenen Daten

Eine große Bedeutung bei einem fairen Umgang mit Kunden hat deren Schutz der Persönlichkeit und Privatsphäre. Dies bedeutet besonders, dass ein Missbrauch von Daten verhindert wird. Zum Schutz der Persönlichkeit und Privatsphäre des Kunden werden folgende Maßnahmen empfohlen (vgl. hierzu und im Folgenden [13]):

Eine große Bedeutung bei einem fairen Umgang mit Kunden hat deren Schutz der Persönlichkeit und Privatsphäre. Dies bedeutet besonders, dass ein Missbrauch von Daten verhindert wird. Zum Schutz der Persönlichkeit und Privatsphäre des Kunden werden folgende Maßnahmen empfohlen (vgl. hierzu und im Folgenden [13]):

| • | Grundsätzlich sind personenbezogene Daten nur zu erheben, soweit dies rechtlich zulässig ist. |

| • | Personenbezogene Daten sind grundsätzlich nur beim Betroffenen und nur offen zu erheben. |

| • | Personenbezogene Daten sind ausschließlich für die angegebenen Zwecke zu verwenden, es sei denn, der Betroffene stimmt einer anderweitigen Verwertung zu. |

| • | Die Erhebung von Kundendaten ist auf das absolut notwendige Maß zu begrenzen. |

| • | Vor oder zum Zeitpunkt der Datenerfassung von personenbezogenen Daten ist der konkrete Zweck der Datensammlung eindeutig und verständlich in Textform darzulegen. |

| • | Personenbezogene Daten sind durch geeignete Sicherheitssysteme in angemessener Weise zu schützen. |

| • | Werden personenbezogene Daten durch oder im Auftrag des Unternehmens modifiziert, sodass sich ihre ursprüngliche Bedeutung verändern könnte, so sind die Betroffenen unmittelbar, eindeutig und allgemein verständlich in Textform darüber zu informieren. |

| • | Auf Wunsch des Betroffenen sind ihm sämtliche über ihn erfassten bzw. gespeicherten Daten zugänglich zu machen. |

| • | Sicherstellen, dass im Fall einer erfolgreichen Anfechtung eine Änderung an personenbezogenen Daten vorgenommen werden kann. Auf Wunsch des Betroffenen sind sämtliche über ihn erfassten und gespeicherten Daten irreversibel zu vernichten. |

| • | Benennung einer beauftragten Person zum Datenschutz |

| • | Sicherstellung der Transparenz von Zuständigkeiten und Prozessen im Umgang mit personenbezogenen Daten |

3.7 Kernthema „Einbindung und Entwicklung der Gemeinschaft”

Das Kernthema „Einbindung und Entwicklung der Gemeinschaft” umfasst gemäß ISO 26000 folgende sieben Handlungsfelder:

| Sieben Handlungsfelder | |

| 1. | Einbindung der Gemeinschaft, |

| 2. | Bildung und Kultur, |

| 3. | Schaffung von Arbeitsplätzen und berufliche Qualifizierung, |

| 4. | Technologien entwickeln und Zugang dazu ermöglichen, |

| 5. | Schaffung von Wohlstand und Einkommen, |

| 6. | Gesundheit, |

| 7. | Investitionen zugunsten des Gemeinwohls. |

Ressourcen und Kompetenzen einsetzen

Eine Möglichkeit der Einbindung und Entwicklung der Gemeinschaft besteht darin, dass das Unternehmen seine Ressourcen und Kompetenzen zugunsten der Gemeinschaft einsetzt. Dies können nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch Dienstleistungen, Produkte, logistische Leistungen sowie Zeit, Know-how und Wissen der Beschäftigten sein. Darüber hinaus lassen sich auch Kontakte und der Einfluss des Unternehmens positiv für das Gemeinwohl nutzen. Tabelle 4 zeigt verschiedene Dimensionen von Ressourcen und Kompetenzen. Eine große Bedeutung kommt den Beschäftigten zu, die die Werte des Unternehmens nach außen tragen.

Eine Möglichkeit der Einbindung und Entwicklung der Gemeinschaft besteht darin, dass das Unternehmen seine Ressourcen und Kompetenzen zugunsten der Gemeinschaft einsetzt. Dies können nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch Dienstleistungen, Produkte, logistische Leistungen sowie Zeit, Know-how und Wissen der Beschäftigten sein. Darüber hinaus lassen sich auch Kontakte und der Einfluss des Unternehmens positiv für das Gemeinwohl nutzen. Tabelle 4 zeigt verschiedene Dimensionen von Ressourcen und Kompetenzen. Eine große Bedeutung kommt den Beschäftigten zu, die die Werte des Unternehmens nach außen tragen.

Tabelle 4: Dimensionen von Ressourcen und Kompetenzen (vgl. [14])

Finanzmittel | Dienstleistungen, Produkte, Logistik | ||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

| ||||||||||||||||||||

Zeit, Know-how, Wissen (oder Beschäftigte) | Kontakte und Einfluss | ||||||||||||||||||||

|

|

Schließlich hat das Unternehmen die Möglichkeit, auch Dritte, z. B. Lieferanten, zur Aktivierung von Ressourcen anzuregen.

|

Beispiel Telefónica Deutschland

Der Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen animiert seine Beschäftigten zu einem ehrenamtlichen Engagement außerhalb des Unternehmens. Beschäftigte, die sich für einen sozialen Einsatz entscheiden, erhalten zwei zusätzliche freie Tage, Schulungen und – falls dies gewünscht wird – die Vermittlung zu Organisationen, die Hilfe benötigen, z. B. Altenpflege- oder Kinderheime. |

Führungskräfte werden in einem speziellen Programm dazu angehalten, persönliche Patenschaften für benachteiligte Jugendliche zu übernehmen, sodass diese ihren Schulabschluss schaffen und einen Ausbildungsplatz finden. |

4 Handlungshilfen zur organisationsweiten Integration der gesellschaftlichen Verantwortung

Das Normkapitel 7 führt Handlungsempfehlungen zur organisationsweiten Integration gesellschaftlicher Verantwortung auf, die in den meisten Fällen auf den bestehenden Systemen, Richtlinien, Strukturen und Netzwerken aufbauen können.

Unternehmensleitbild

Die Klammer zur organisationsweiten Integration aller Maßnahmen zur gesellschaftlichen Verantwortung im Unternehmen ist das Unternehmensleitbild, in dem die Vision und Mission des Unternehmens in Form von Unternehmensgrundsätzen niedergelegt werden. Im Unternehmensleitbild sollten nicht nur alle Dimensionen der Nachhaltigkeit bzw. der gesellschaftlichen Verantwortung des Unternehmens aufgegriffen werden, sondern auch strategische Handlungsschwerpunkte der gesellschaftlichen Verantwortung und solche Herausforderungen, die eventuell erst in Zukunft für das Unternehmen relevant werden. Unter Umständen empfiehlt es sich, ein eigenes Leitbild zur gesellschaftlichen Verantwortung zu erstellen.

Die Klammer zur organisationsweiten Integration aller Maßnahmen zur gesellschaftlichen Verantwortung im Unternehmen ist das Unternehmensleitbild, in dem die Vision und Mission des Unternehmens in Form von Unternehmensgrundsätzen niedergelegt werden. Im Unternehmensleitbild sollten nicht nur alle Dimensionen der Nachhaltigkeit bzw. der gesellschaftlichen Verantwortung des Unternehmens aufgegriffen werden, sondern auch strategische Handlungsschwerpunkte der gesellschaftlichen Verantwortung und solche Herausforderungen, die eventuell erst in Zukunft für das Unternehmen relevant werden. Unter Umständen empfiehlt es sich, ein eigenes Leitbild zur gesellschaftlichen Verantwortung zu erstellen.

Einbindung in das Managementsystem

Darüber hinaus sind die Aspekte der gesellschaftlichen Verantwortung in das Managementsystem des Unternehmens zu integrieren. Die Ablauforganisation eines Managementsystems kann als Regelkreis aufgefasst werden, der folgende Phasen umfasst:

Darüber hinaus sind die Aspekte der gesellschaftlichen Verantwortung in das Managementsystem des Unternehmens zu integrieren. Die Ablauforganisation eines Managementsystems kann als Regelkreis aufgefasst werden, der folgende Phasen umfasst:

| • | Planung, |

| • | Durchführung, |

| • | Prüfung und |

| • | Verbesserung. |

In allen Phasen spielt die externe und interne Kommunikation eine bedeutende Rolle. Am Anfang sollte jedoch eine gründliche Bestandsaufnahme aller bereits im Unternehmen durchgeführten bzw. verankerten Aktivitäten der gesellschaftlichen Verantwortung stehen. Abbildung 4 zeigt den Regelkreis des Managements.

Abb. 4: Managementregelkreis

Bei der Umsetzung der Programme und Maßnahmen zur gesellschaftlichen Verantwortung sollte bei den Aspekten bzw. in den Unternehmensbereichen begonnen werden, in denen kurzfristig der größte Nutzen zu erwarten ist. Tabelle 5 zeigt, welche Aufgaben in den einzelnen Phasen des Managementregelkreises wahrzunehmen sind.

Tabelle 5: Phasen des Managementregelkreises (vgl. [15])

Bestandsaufnahme | Abschätzen des bestehenden Managementsystems, Identifikation der Aspekte der gesellschaftlichen Verantwortung aus den Tätigkeiten, Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens:

| ||||||||||

Planung | Schaffen eines laufenden Planungsprozesses, der es dem Unternehmen ermöglicht

| ||||||||||

Durchführung | Umsetzen und Beurteilen der beschlossenen Programme und Maßnahmen:

| ||||||||||

Prüfung | Bewertung der Prozesse:

| ||||||||||

Verbesserung | Bewerten und Setzen von Maßnahmen zur Verbesserung:

|

Organisatorische Verankerung

Die Maßnahmen und Programme zur Umsetzung der gesellschaftlichen Verantwortung sollten möglichst hoch in der Hierarchie des Unternehmens verankert werden. Bei kleinen und mittleren Unternehmen empfiehlt es sich, die Verantwortung dafür dem Geschäftsführer bzw. einem Mitglied der Geschäftsleitung zu übertragen. Für die Durchführung von konkreten Programmen und Maßnahmen eignen sich insbesondere Querschnittgremien, wie z. B. ein Arbeitskreis, ein Nachhaltigkeitsrat oder eine Task Force „Gesellschaftliche Verantwortung”. Die organisatorische Betreuung sollte möglichst zentral durch ein Fachressort erfolgen, z. B. durch den Vertrieb. Die Lösung für die organisatorische Verantwortung hängt von einer Vielzahl von unternehmensspezifischen Einflussfaktoren ab und ist daher für jedes Unternehmen anders zu bewerten.

Die Maßnahmen und Programme zur Umsetzung der gesellschaftlichen Verantwortung sollten möglichst hoch in der Hierarchie des Unternehmens verankert werden. Bei kleinen und mittleren Unternehmen empfiehlt es sich, die Verantwortung dafür dem Geschäftsführer bzw. einem Mitglied der Geschäftsleitung zu übertragen. Für die Durchführung von konkreten Programmen und Maßnahmen eignen sich insbesondere Querschnittgremien, wie z. B. ein Arbeitskreis, ein Nachhaltigkeitsrat oder eine Task Force „Gesellschaftliche Verantwortung”. Die organisatorische Betreuung sollte möglichst zentral durch ein Fachressort erfolgen, z. B. durch den Vertrieb. Die Lösung für die organisatorische Verantwortung hängt von einer Vielzahl von unternehmensspezifischen Einflussfaktoren ab und ist daher für jedes Unternehmen anders zu bewerten.

Einfluss auf Lieferanten ausüben

Eine wichtige Forderung der ISO 26000 besteht darin, dass das Unternehmen seinen Einfluss auf andere Organisationen, z. B. auf seine Lieferanten ausübt, entweder um positive Auswirkungen für die nachhaltige Entwicklung zu verstärken oder um negative Auswirkungen zu minimieren. In der Praxis häufig angewandte Instrumente sind Schulungsprogramme, Mentoring und eine Förderung des Austausches von bewährten Verfahren. Wichtig ist, dass den Lieferanten der beiderseitige Nutzen von gesellschaftlicher Verantwortung verdeutlicht wird und dass ihnen genügend Zeit gegeben wird, Nachhaltigkeitsmaßnahmen in ihrem Unternehmen umzusetzen.

Eine wichtige Forderung der ISO 26000 besteht darin, dass das Unternehmen seinen Einfluss auf andere Organisationen, z. B. auf seine Lieferanten ausübt, entweder um positive Auswirkungen für die nachhaltige Entwicklung zu verstärken oder um negative Auswirkungen zu minimieren. In der Praxis häufig angewandte Instrumente sind Schulungsprogramme, Mentoring und eine Förderung des Austausches von bewährten Verfahren. Wichtig ist, dass den Lieferanten der beiderseitige Nutzen von gesellschaftlicher Verantwortung verdeutlicht wird und dass ihnen genügend Zeit gegeben wird, Nachhaltigkeitsmaßnahmen in ihrem Unternehmen umzusetzen.

Nachhaltigkeitskommunikation

Ein wesentlicher Träger der organisationsweiten Integration der gesellschaftlichen Verantwortung ist – wie bereits erwähnt – die Nachhaltigkeitskommunikation, die sowohl innerhalb des Unternehmens als auch mit den externen Stakeholdern geführt werden sollte. Für die interne Kommunikation eignen sich herkömmliche Medien wie z. B. „Schwarze Bretter”, Versammlungen der Beschäftigten, Infoschriften, Zeitschriften für Beschäftigte und E-Mails. Instrumente der externen Nachhaltigkeitskommunikation sind z. B. Newsletter, Broschüren, die Pressearbeit, der Dialog mit Kommunen und das Internet. Wichtig ist, dass die Kommunikation auf die jeweiligen Zielgruppen fokussiert wird.

Ein wesentlicher Träger der organisationsweiten Integration der gesellschaftlichen Verantwortung ist – wie bereits erwähnt – die Nachhaltigkeitskommunikation, die sowohl innerhalb des Unternehmens als auch mit den externen Stakeholdern geführt werden sollte. Für die interne Kommunikation eignen sich herkömmliche Medien wie z. B. „Schwarze Bretter”, Versammlungen der Beschäftigten, Infoschriften, Zeitschriften für Beschäftigte und E-Mails. Instrumente der externen Nachhaltigkeitskommunikation sind z. B. Newsletter, Broschüren, die Pressearbeit, der Dialog mit Kommunen und das Internet. Wichtig ist, dass die Kommunikation auf die jeweiligen Zielgruppen fokussiert wird.

Ein bedeutendes Instrument der Nachhaltigkeitskommunikation ist der Nachhaltigkeitsbericht, der insbesondere an die externen Stakeholder gerichtet ist. Da es sich bei der Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts um ein komplexes Projekt handelt, sollte hier systematisch in einer projektbezogenen Teamarbeit vorgegangen werden. Als Arbeitshilfe finden Sie einen Leitfaden, in dem die Schritte zur Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts erläutert werden.[ 04126_01.docx]

04126_01.docx]

04126_01.docx]

04126_01.docx]Quellen

1

DIN EN ISO 26000:2021 – Leitfaden zur gesellschaftlichen Verantwortung (ISO 26000:2010); Englischer Titel: Guidance on social responsibility (ISO 26000:2010)

2

Hardtke, A.; Kleinfeld, A. (Hrsg.): Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen – Von der Idee der Corporate Social Responsibility zur erfolgreichen Umsetzung. 2010, (modifiziert)

3

Jung, H.; Bruck, J.: Quarg, S.: Allgemeine Managementlehre – Lehrbuch für die angewandte Unternehmens- und Personalführung. 6. Auflage, 2016, (modifiziert)

4

6

www.fh-mittelstand.de/fileadmin/pdf/Schriftenreihe/Heft_2-_Anreizsysteme.pdf (18.11.2021) und die dort genannten Quellen

7

Pieper, R.; Vorath, B.-J.: Handbuch Arbeitsschutz – Sicherheit und Gesundheit im Betrieb. 2. Auflage, 2005

8

9

Bekemann, U.: Kommunale Korruptionsbekämpfung. 2007

11

Stauss, B.; Seidel, W.: Beschwerdemanagement – Unzufriedene Kunden als profitable Zielgruppe. 4. Auflage, 2007, (modifiziert)

12

13

Fuchshofen, N.; Terlau, W.; Peren, F.W.; Uwer, D.: Ein Prüf- und Zertifizierungsstandard zur gesellschaftlichen Verantwortung von Organisationen – Ein Diskussionsvorschlag in Anlehnung an die DIN EN ISO/IEC 26000. 2019

14

Dresewski, F: Corporate Citizenship – Leitfaden für das soziale Engagement mittelständischer Unternehmen. 2004

15

Österreichisches Normungsinstitut (ON): Corporate Social Responsibility – Handlungsanleitung zur Umsetzung von gesellschaftlicher Verantwortung in Unternehmen – „CSR-Leitfaden”. 2005